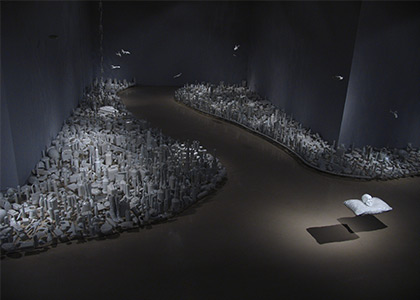

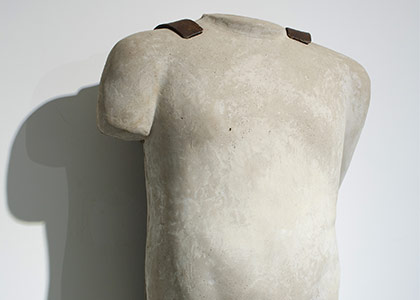

艺术家:莫瑞吉奥·卡特兰

作品:菲利克斯

尺寸:183x610x792cm

材质:聚乙烯,树脂,纤维玻璃

创作时间:2001

生于意大利帕多瓦并自学成才的莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)创作了许多当代艺术界中令人难忘的作品。他从事过厨师、园丁、护士、木匠甚至是看护太平间尸体的丧葬员,这对他日后的艺术创作产生了一定的影响。从流行文化、历史宗教到同时富有幽默感和深远意义的自我思考,卡特兰的作品总是显得大胆而无礼,而在尖锐的文化批评上,又特别地严肃。

这件名为《菲利克斯》的作品,从表面来看是一只高近8米的巨型猫骨架,其实是卡通文化和历史文明相融合的产物,灵感来源于第一个有思想、有主意、有作为的卡通形象菲利克斯猫(Felix the Cat)和世界上现存最大,保存最完整的一具雷克斯暴龙化石。弓背猫腰,尾巴直立的巨大形象,似乎正面对着掠夺者或对手,将观众对于菲利克斯猫原本可爱、亲切的印象击破,从而产生了一种熟悉又陌生的观感。同时,这种看似矛盾的形象也呼应了本次主展厅中“死亡”与“生命”间冲突的主题,充满了张力。