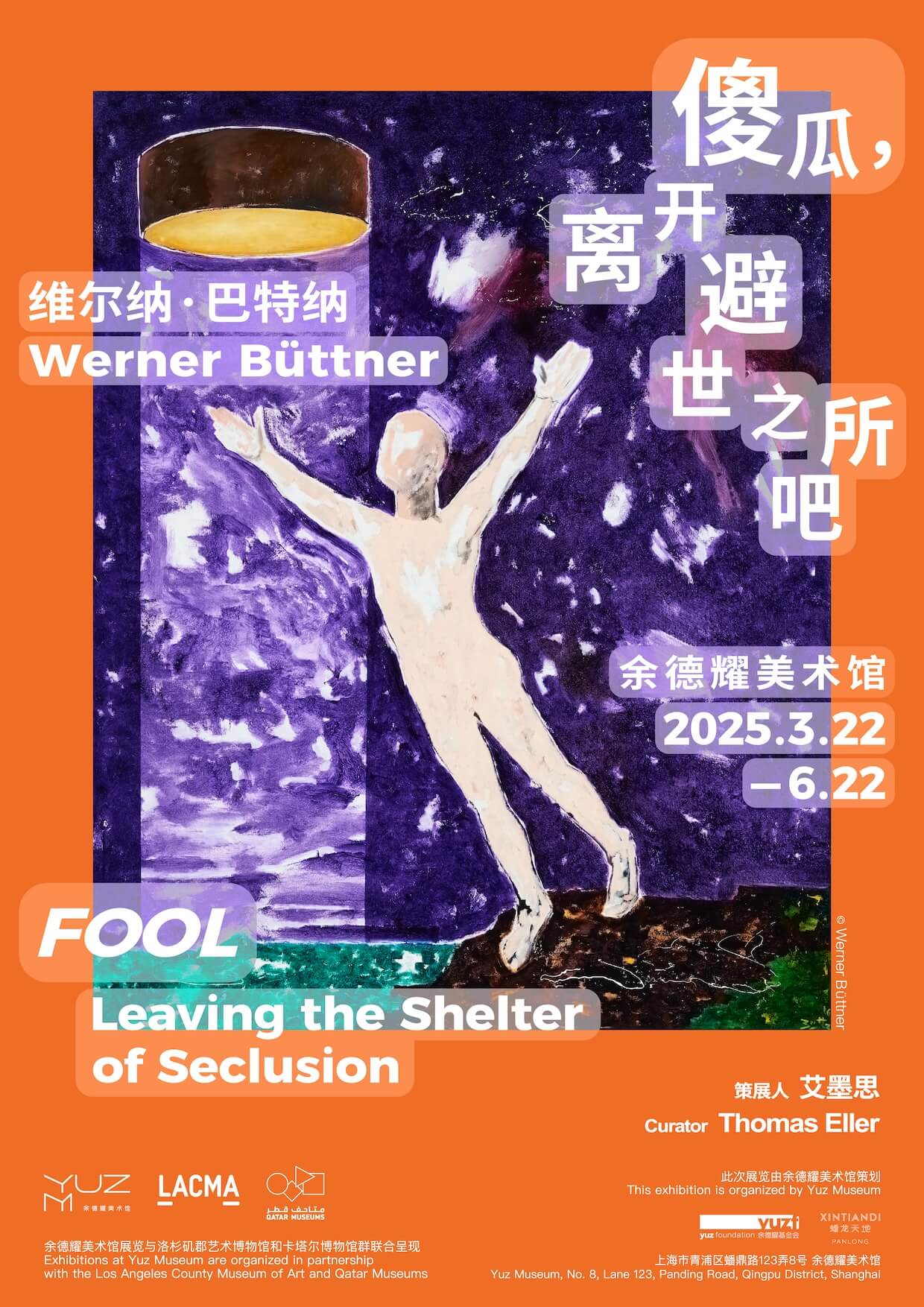

维尔纳·巴特纳:傻瓜,离开避世之所吧

策展人 艾墨思

2025年3月22日–6月22日

余德耀美术馆,上海蟠龙天地

余德耀美术馆将于2025年3月22日至6月22日举办德国最具影响力的艺术家之一维尔纳·巴特纳(Werner Büttner)的大型展览“傻瓜,离开避世之所吧”(Fool, Leaving the Shelter of Seclusion),通过几个典型的关键节点梳理其创作轨迹。这是艺术家在亚洲的首次机构个展,由余德耀美术馆策划并与艺术家和策展人艾墨思(Thomas Eller)紧密合作,呈现46件重要作品,包括39幅油画和一组由7件小木雕构成的早期雕塑创作,全面回顾艺术家横跨1979年至2024年的多产艺术生涯。

维尔纳·巴特纳,1954年出生于德国耶拿,是20世纪末德国艺术界的重要人物之一。1970年代末,他与好友马丁·基彭伯格(Martin Kippenberger)和阿尔伯特·厄伦(Albert Oehlen)开始共事并形成一股强大的力量,在艺术圈崭露头角。他们在创作中展现的幽默感(或黑色幽默),意在撼动并振兴当时受僵化概念主义束缚的艺术界。他们所倡导的“(坏)画的乐趣”不仅成为新一代艺术家的灵感源泉,更“点燃”了整整一代年轻画家的激情,其中包括巴特纳的学生丹尼尔·里希特(Daniel Richter)和乔纳森·梅斯(Jonathan Meese)。此外,巴特纳也深刻影响了许多选择来到汉堡并师从于他的中国学生。

“新野兽(Neue Wilde)”是1970年代末在西德兴起的一场艺术运动。巴特纳、基彭伯格、厄伦三人组的出现与当时活跃于其他城市的类似团体在整个德国范围内引起了广泛的共鸣,包括科隆的米尔海姆自由小组(Mülheimer Freiheit)、柏林的莫里茨男孩(Moritzboys)以及杜塞尔多夫的小组正常(Gruppe Normal)。他们“对图像的渴望(Hunger nach Bildern)”促使他们摒弃了上一代贫乏且刻板的艺术实践模式,开创了一个文化振兴的新时代。

几乎在同一时间,中国也涌现出全新一代艺术家,他们奠定了今日独树一帜且极具影响力的中国艺术界。在中德两地发生的时代变化共享着相通的精神内核,皆是黑格尔称之为“时代精神(Zeitgeist)”的体现。事实上,1982年在柏林举办的以“Zeitgeist”为名的展览曾激励了德国乃至整个西方艺术界。在北京,后来成为“星星画会”成员的艺术家们于1979年举办了首次展览,由此推动了中国当代艺术的兴起,而1993年在柏林举办的展览“中国前卫艺术” (China Avantgarde)则进一步为蓬勃发展的中国艺术界带来了国际性的成功。此次在余德耀美术馆展出维尔纳·巴特纳的作品,亦是向当时在世界各地同时兴起的“绘画的新精神(A New Spirit in Painting)”致敬。

维尔纳·巴特纳在这一时期崭露头角,发出独特而非凡的声音。若德国也有“文人文化”,那么巴特纳可以被认为是其中最重要的拥趸之一;鲜少有德国艺术家像他这样博学。当代艺术收藏家哈拉尔德·法尔肯贝格(Harald Falckenberg)曾言:“即便巴特纳没有踏上艺术之路,他也会成为知名的作家。”巴特纳的兴趣领域极其广泛——从早期游牧文化的观念到蒙田《随笔集》(Essais)中的怀疑论思想——他博览西方哲学与经典文学,并非醉心学术研究,而是作为个人实践,以塑造自身个性。人类境遇的荣耀与苦难是他关注和共情的核心,其求知欲望和严谨思辨伴随着他对纷乱人世的敏锐感知而生。他的所有画作都成为他对“人类境遇(La Condition Humaine)”不懈探求的见证。

巴特纳的绘画乍看之下令人困惑不解。他经常运用转喻(以相似相关的文字/图像为喻)或隐喻(以截然不同的文字/图像为喻)的手法进行创作。换言之,图像成为了某种保护事实或情感内核并将其与残酷现实相隔绝的盾牌。这已成为巴特纳的艺术方法论和视觉语言,他将其应用于人类生活的方方面面。在他的创作中似乎存在两种反复出现的特质:告诫观者永远不要轻信眼前所见的深刻讽刺;以及明知意义的危险性显而易见,却仍想寓意其中的深层渴望。维尔纳·巴特纳是一个信徒,一个信仰“什么都不可信”的信徒。他将世间万物与它们指向的参照物视为分门别类的采石场,在其中挖掘构建自己图像世界的基石,也在此窥探未曾被人发现的联结。

展览“傻瓜,离开避世之所吧”围绕巴特纳虚构的八段重要的人生篇章展开:起源与其他自画像;自我;女性;以艺术史为镜;人与动物;童年;文学作为救赎;人类境遇。本次展览将首次在中国展示其庞大艺术创作中极具代表的典型切面,彰显了艺术作为一种批判和反思工具的力量,描绘着人类存在的矛盾和荒谬。

关于艺术家

维尔纳·巴特纳肖像 © Albrecht Fuchs 图片由艺术家惠允

维尔纳·巴特纳(Werner Büttner),1954年出生于德国耶拿,1973年在德国柏林自由大学学习法律,1977年迁至汉堡,1977年至1985年与格奥尔格·赫罗尔德(Georg Herold)、马丁·基彭伯格和阿尔伯特·厄伦共事,1989年至2021年任职德国汉堡美术学院油画系教授。艺术家目前在德国盖斯特哈赫特生活和工作。

维尔纳·巴特纳近年个展包括:“绘画1981-2022”(Malerei 1981-2022),德国Max Hetzler画廊,2023年;“维尔纳·巴特纳”(Werner Büttner),德国Max Hetzler画廊,2022年;“人类境遇:比拟、寓言及隐喻”(Analogies, Allegories and Metaphors of the Human Condition),中国凯旋画廊,2022年;“最后的演讲”(Last Lecture Show),德国汉堡美术馆,2021年/美国纽约The Ranch画廊2022年;“我的工作室里没有布景”(No Scene from My Studio),英国Simon Lee画廊,2021年;“漏水的钥匙孔”(Undichte Schlüssellöcher)和“图像1979-2019”(Bilder 1979-2019),德国CFA画廊,2020年;等等。近年群展包括:“我的画如何?法尔肯贝格收藏的绘画”(How’s my painting? Paintings from the Falckenberg Collection),德国汉堡堤坝之门美术馆,2025年;“过去总是现在-对1947年后作品的重新思考”(Früher war schon immer jetzt. Malerei seit 1947 neu präsentiert),德国汉堡市立美术馆,2021年;“巴特纳、基彭伯格、厄伦:地狱三人组”(Büttner, Kippenberger & Oehlen: Trio Infernal),瑞士Thomas Ammann Fine Art AG画廊,2020;等等。

此外,巴特纳的作品被全球范围内许多重要机构和基金会收藏,如美国古根海姆博物馆、美国辛辛那提艺术博物馆、法国普瓦图-夏朗德地区当代艺术基金会、德国汉堡美术馆、奥地利路德维希现代艺术博物馆基金会、美国哈佛艺术博物馆、德国慕尼黑现代美术馆等。

关于策展人

艾墨思肖像 图片由策展人惠允

艾墨思(Thomas Eller),1964年出生于德国科堡,在柏林学习艺术、哲学和艺术史。2004年至2009年,他担任artnet.de主编及德国执行主理,并于2008年至2009年担任柏林当代艺术博物馆总监。2017年,他创办北京画廊周。2023年,他是第七届广州三年展“化作通变”的策展人之一。他目前在德国柏林与米尔斯巴赫生活工作。

艾墨思与维尔纳·巴特纳的合作始于2021年。2022年,德国纽伦堡Starfruit出版社出版了一本他们的访谈录《有时诚实是最优雅的伪装》(Zuweilen ist Ehrlichkeit die eleganteste Maske)。2022年,他在北京凯旋画廊策划了巴特纳的个展“人类境遇:比拟、寓言及隐喻”。

余德耀美术馆展览与洛杉矶郡艺术博物馆和卡塔尔博物馆群联合呈现。

本次展览由余德耀基金会倾力支持

关于上海余德耀美术馆

上海余德耀美术馆,由印尼爱国华侨、企业家、慈善家和收藏家余德耀先生创办,于2014年5月在上海西岸正式开馆。作为在西岸文化艺术走廊首批入驻的非营利性机构,美术馆秉承了创始人余德耀先生“收而不藏”的建馆理念,以“将世界的目光引向上海”、“将艺术带进人们的日常生活”为使命,将推动中国当代艺术的发展、促进中西方文化的交流、普及艺术教育视为己任,从“十年树木,百年树人,多少年树艺术人生”的思考出发,成功建立了“历史”与“未来”并行的展览线索,发展出了各类公共衍生项目。使中国公众了解国际当代艺术,并通过横跨中西的展览让世界了解上海、了解中国。

开馆以来,美术馆举办了众多具有国际影响力的大型展览,如“阿尔贝托·贾科梅蒂回顾展”、“雨屋亚洲首展”、“安迪·沃霍尔:影子”、“KAWS:始于终点”、“查理·卓别林:卓眼视界”、“奈良美智”、“灌溉沙漠:卡塔尔当代艺术”等,在国内外文化、艺术、教育等领域产生了巨大影响。

余德耀美术馆一直活跃于世界艺术的舞台,与众多国际知名美术馆展开了深度合作。2019年10月31日,上海余德耀美术馆与洛杉矶郡艺术博物馆和卡塔尔博物馆群达成里程碑合作,三家机构联合开发、共享展览和项目。

随着自身的不断发展,美术馆计划面向未来进一步拓展,在上海大虹桥商务区核心板块重新安家。2023年5月17日,位于上海蟠龙天地的余德耀美术馆新馆建成开放,美术馆启动了第二阶段的战略规划:“流动的美术馆”。在未来十年间,美术馆将继续深耕余先生“一代艺术树数代人”的核心理念,并将“艺术流于呼吸之间”作为第二阶段愿景,逐步将整体布局从“白盒子”模式转为“卫星网络”,以“一个主展区+多个触发器”的全新模式开启美术馆的第二篇章。

2024年,余德耀美术馆推出由其创研团队历时多年筹划打造的儿童艺术教育项目——YUZ DOLAN多斓。“DOLAN”取自印尼爪哇语,有“玩耍”之意,它的开启将重塑美术馆空间,使其成为属于参与者的“艺术游乐场”。项目以根植于美术馆多年专业的艺术展览、研究收藏和公共教育经验为基石,专为儿童定制创作课程、美术馆公益教育活动及艺术家工作坊等多元内容生态,致力于为孩子创造快乐成长、表达自我并发挥创造力的艺术乐园。

关于洛杉矶郡艺术博物馆

洛杉矶郡艺术博物馆(lacma.org)位于环太平洋沿岸,是美国西部最大的艺术博物馆,拥有超过152,000件阐述全球6000年艺术表现形式的藏品。洛杉矶郡艺术博物馆致力于展现众多艺术历史,受该地区丰富的文化遗产和多样的人口构成影响,以意想不到的新视角来展出和诠释艺术作品。

洛杉矶郡艺术博物馆通过它与艺术家、技术专家和思想领袖的合作,以及与地区、国家和全球建立的伙伴关系体现其实验精神,共享藏品和项目,开创先锋性举措,吸引全新的观众。

关于卡塔尔博物馆群

卡塔尔博物馆群(Qatar Museums, 简称QM),作为卡塔尔本土艺术及文化的先锋,以其蓬勃发展的博物馆群、历史遗址、节庆、公共装置与艺术项目为公众提供真实且启迪人心的文化体验。博物馆群致力于保存并拓展卡塔尔相关的文化项目,和世界分享卡塔尔、中东、北非和南亚地区的艺术与文明,丰富各地居民与访客的文化生活。在卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下(His Highness the Amir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani)的鼎力支持、博物馆主席谢哈·阿勒玛雅沙·宾特·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼公主殿下(Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani)的带领下,卡塔尔博物馆群一举成为中东及其他地区最活跃的艺术、文化及教育中心。博物馆群秉承建设创新、多元及先锋国家的理念,力图激发全新的思维创造,同时向世界传递卡塔尔人民的声音。自2005年创立以来,卡塔尔博物馆群分管了伊斯兰艺术博物馆及其公园((the Museum of Islamic Art(MIA) and MIA Park)), 马塔夫:阿拉伯现代艺术博物馆(Mathaf: Arab Museum of Modern Art)、卡塔尔国家博物馆((the National Museum of Qatar(NMOQ))、3-2-1卡塔尔奥林匹克运动博物馆(the 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum)、卡塔尔博物馆阿尔里瓦克展览馆(QM GalleryAl Riwaq)、卡塔尔博物馆卡塔拉展览馆(QM Gallery Katara)、卡塔尔塔斯维尔摄影节(the Tasweer Qatar Photo Festival)及设计多哈(Design Doha)。未来将推出Dadu卡塔尔儿童博物馆(Dadu, Children’s Museum of Qatar)、艺术磨坊博物馆(Art Mill Museum)、卡塔尔汽车博物馆(Qatar Auto Museum)、以及卢萨尔博物馆(the Lusail Museum)。借其全新开放的创作中心,卡塔尔博物馆群一并发起了消防站艺术家驻地项目(the Fire Station Artist in Residence)、塔斯维尔卡塔尔摄影艺术节(the Tasweer Qatar Photo Festival)、集综合创意、时尚与设计为核心的M7创作中心,以及以培育更多的年轻艺术家,为强盛且可持续的文化发展蓄力的Liwan设计工作室(Liwan Design Studios and Lab)。

卡塔尔博物馆群致力于一切对本土文明的承袭,以开放兼蓄为目标,坚信在革新中创造价值。